PENGARUH AL-GHAZALI TERHADAP PERKEMBANGAN DUNIA ISLAM

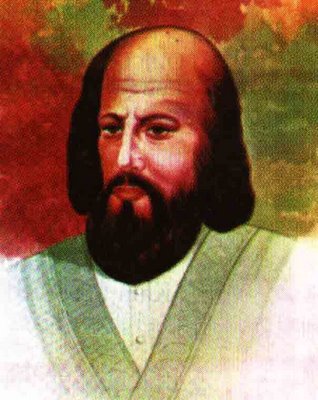

A.Biografi dan Riwayat Pendidikan al-Ghazālī

|

| AL-GHAZALI |

Pada sa’at ayah al-Ghazālī meninggal, dipercayakanlah pendidikan kedua anak laki-lakinya, Muhammad dan Ahmad, kepada salah seorang kawan kepercayaannya, Ahmad bin Muhammad ar-Razikani, seorang sufi besar. Padanya al-Ghazālī mempelajari ilmu fikih, riwayat hidup para wali, dan kehidupan spirirtual mereka. Selain itu, ia belajar menghafal syair-syair tentang mahabbah (cinta) Tuhan, al-Qur’an, dan al-Sunnah.[5]

Kemudian al-Ghazālī dimasukkan ke sebuah sekolah yang menyediakan biaya hidup bagi muridnya. Gurunya adalah Yusuf al-Nassj, juga seorang sufi. Setelah tamat, ia melanjutkan pelajarannya ke kota Jurjan yang ketika itu juga menjadi pusat kegiatan ilmiah. Di sini ia mendalami pengetahuan bahasa Arab dan Persia, di samping belajar pengetahuan agama. Gurunya diantaraanya Abu Nasr al-Isma’ili.[6]

Setelah beliau belajar pada teman ayahnya (seorang ahli tasawuf), ketika beliau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keduanya, beliau mengajarkan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh selain ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari pokok islam (al-qur’an dan sunnah nabi).Diantara kitab-kitab hadist yang beliau pelajari, antara lain :

1. Shahih Bukhori, beliau belajar dari Abu Sahl Muhammad bin Abdullah Al Hafshi

2. Sunan Abi Daud, beliau belajar dari Al Hakim Abu Al Fath Al Hakimi

3. Maulid An Nabi, beliau belajar pada dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Khawani

4. Shahih Al Bukhari dan Shahih Al Muslim, beliau belajar dari Abu Al Fatyan ‘Umar Al Ru’asai. Begitu pula diantarnya bidang-bidang ilmu yang di kuasai imam al-Ghazli (ushul al din) ushul fiqh, mantiq, flsafat, dan tasawuf.

Pada usia duapuluh tahun, al-Ghazālī berangkat dari Thus ke Naishapur, pusat ilmu pengetahuan yang termasyhur hingga hancurnya kota tersebut oleh tentara Mongol tahun 1256 M. Disini ia bersekolah di Universitas Nizamiyah, yang baru didirikan beberapa tahun, sebagai murid Imam al-Haramain al-Juwaini. Al-Ghazālī belajar pada Imam suci tersebut hingga meninggalnya al-Juwaini tahun 478 H (1084 M). Pada waktu itu al-Ghazālī berusia dua puluh delapan tahun. Ia seorang yang ambisius, energik, ahli dalam semua pengetahuan dunia Islam. Ia pergi keistana Nizam al-Mulk, Wazir terkenal raja Seljuk, Malik Syah. Nizam al-Mulk dengan dukungan al-Ghazālī terhadap kehidupan pelajar, ilmu pengetahuan dan seni, telah berhasil mengumpulkan sejumlah besar cendekiawan dan orang-orang terpelajar yang brilian. Setelah masa percobaan yang berlangsung singkat, ia memberi al-Ghazālī jabatan keprofesoran pada Madrasah Nizamiyah di Baghdad tahun 1090 M. Di Baghdad al-Ghazālī menjalankan tugasnya sebagai guru besar selama enam tahun. Perkuliahannya menarik banyak mahasiswa dari segala golongan dari seluruh wilayah kerajaan, untuk mendengarkan kuliahnya tentang logika dan teologis kolastik.[7]

Al-Ghazālī adalah pengikut Imam Syafi’i (bermadzhab syafi’iyah dalam hukum fikih) dan bermadzhab Asy’ariyah dalam Teologi, dan ketika di Baghdad ia bergaul dengan banyak orang dari berbagai mazhab fiqh, pemikiran dan gagasan: Syi’i, Sunni, Zindiqi, Majusi, teolog skolastik, Kristen, Yahudi, ateis, penyembah api dan penyembah berhala. Selain itu, di Baghdad terdapat pula kaum materialis, naturalis, dan filsuf. Mereka sering bertemu dalam adu argumentasi dan berdebat.[8]

Al-Ghazālī dalam perjalanan kehidupannya selalu ingin menelusuri hakikat kebenaran (haqiqah al-umur) dan kebenaran sejati (al-ilm al-yaqin). Sehingga ia pernah mengalami semacam “gejolak kejiwaan”. Dalam pencariannya itu al- Ghazali mempelajari, mengkaji dan menverifikasi segenap ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu, seperti ilmu kalam (teologi), fikih, filsafat, dan tasawuf, berikut cabang-cabangnya.[9] Kemudian ia cenderung pada sufisme. Namun disini, amalan-amalan praktis lebih disyaratkan daripada semata-mata percaya. Diilhami oleh gagasan tersebut, ia meninggalkan kedudukan terpandangnya di Baghdad, mengenakan pakaian sufi dan meninggalkan Baghdad tahun 488 H. Kemudian al-Ghazālī pergi ke Damaskus dan mengasingkan diri dalam sebuah pojok kamar mesjid agung yang berada ditepi barat sungai, dengan penuh kesungguhan melakukan ibadah, tafakur dan zikir. Di sini ia menghabiskan waktu selama dua tahun dalam kesendirian dan kesunyian.[10] Beranda masjid itu hingga kini masih disebut Zawia of Imam al-Ghazālī .

Walaupun al-Ghazālī sudah menduduki kedudukan yang terhormat, guncangan jiwa yang ia rasakan sebelumnya bertambah terasa menekan. Kedudukan dan seluruh keagungan yang didapatnya itu justru menyulut tekanan perasaannya. Selama masa studi, al-Ghazālī selalu mencari “sesuatu” untuk dirinya: keyakinan, ketenangan, dan thuma’ninah an-nafs. Popularitas dan kebesar yang diraihnya tidak dapat mengobati “luka” batinnya itu.

Dalam posisi dunianya yang paling tinggi itu dirasa mengotori dirinya dalam mencapai hakikat kebenaran yang sejati sekaligus mengobati lukanya itu. Ia menyadari, dengan argumentasi dan diskusi-diskusi, dahaga ruhnya kian mencekik tidak akan terpuasi. Ia tahu, dengan belajar dan mengajar, riset dan diskusi, tidak akan memadai. Perlu sekali melakukan sair dan suluk (perjalanan mencari dan mengenal Rububiah Allah dan ubudiah hamba), berusaha membersihkan ruh dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat terpuji dan takwa kepada Allah SwT.

Al-Ghazālī berkata kepada dirinya, bahwa arak, apabila namanya saja, tidak akan mengakibatkan mabuk; roti, apabila hanya namanya, tidak akan memberi rasa kenyang; dan obat, apabila hanya nama, tidak akan memberikan kesembuhan; begitu pula diskusi tentang hakikat, kebenaran, dan kebahagiaan, juga tidak akan memberikan ketenangan, keyakinan, dan tuma’ninah an-nafs (ketenangan jiwa). Menurutnya, untuk mencapai hakikat, harus suci dan ikhlas; dan ini tidak bisa dicapai dengan cinta dunia, ketenaran, dan pangkat. Goncangan itu terus bergejolak dalam diri al-Ghazālī .

Selama enam bulan penyakit itu dideritanya bagaikan tumor yang ganas, hingga sampai mengganggu tidur dan makannya. Mulut al-Ghazālī tidak mau lagi berbicara dan berdiskusi. Akhirnya ia menderita sakit maag. Para dokter mengatakan, al-Ghazālī mengalami gangguan jiwa. Al-Ghazālī memohon kepada Allah SWT membantunya melepaskan diri dari derita itu. Hingga sampai suatu saat ia merasa bahwa segala kebesaran dan keagungannya menjadi sangat tidak berarti apa-apa di hadapan Allah SwT.

Dengan alasan pergi ke Makkah, al-Ghazālī meninggalkan kota Baghdad. Setibanya di suatu tempat, dan orang yang mengantarnya sudah kembali lagi, al-Ghazālī mengubah haluannya ke arah Syam dan Baitul Maqdis. Ditanggalkan jubah kebesarannya agar tidak dikenal dan diganggu orang dalam menelusuri perjalanannya. Lama sekali ia menyelami samudera Siar dan Suluk hingga tercapailah apa yang diidam-idamkannya, Al-yaqin dan tuma’ninah an-nafs, keyakinan dan ketenangan jiwa. Sepuluh tahun ia tenggelam dalam tafakur, kahlwat, dan riyadhah, dalam ibadahnya kepada Allah SwT.

Pada umurnya yang ke-49 (499/1106 M). Al-Ghazālī memutuskan kembali mengajar di madrasah Nizamiyyah Nisabur. Menurut pengakuannya sendiri, sebagaimana dikutip dari kitab al-Munqidh min al-Dhalal, bahwa timbul kesadaran baru dalam dirinya bahwa ia harus keluar dari ‘uzlah (pangasingan diri), karena terjadinya dekadensi moral dikalangan masyrakat, bahkan sudah sampai menembus kalangan ulama, sehingga diperlukan penanganan yang serius untuk mengobatinya. Dorongan ini diperkuat oleh permintaan wazir Fakhr al-Mulk (putra Nizam al-Mulk), untuk ikut mengajar lagi di Nizamiyyah Nisabur tersebut. Namun ditempat ini al-Ghazālī mengajar dalam tempo yang tidak lama, sebab ia merasa harus kembali kedaerah kelahirannya, Tus. Di sinilah ia membangun sebuah madrasah untuk mengajar Sufisme dan teologi, serta membangun sebuah khanaqah sebagai tempat “praktikum” para sufi disamping rumahnya. Kegiatan ini berjalan terus sampai akhirnya pada 14 Jumadil Akhir 505 H/19 Desember 1111 M,[11] al-Ghazālī wafat dalam usia 55 tahun, dan dimakamkan di daerah asalnya sendiri. [12]

Saat meninggalnya tersebut, menurut Osman Bakar, al-Ghazālī sedang memperdalam ilmu tentang tradisi [13] Menurut sumber lain, saat itu al-Ghazālī sedang memperlajari Shahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud.[14] Literature lain menyebutkan al-Ghazālī meninggal dengan memeluk kitab Shahih Bukhari.[15]

Informasi ini sangat penting untuk dibahas, sebab bisa jadi al-Ghazālī , sebagaimana masa-masa sebelumnya, masih mencari jalan hakikat kebenaran. Kemungkinan al-Ghazālī masih belum puas dengan jalan sufistiknya. Dan pada akhirnya al-Ghazālī kembali kepada jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf, atau dalam bahasa Ibrahim Hilal, kembali kepada metode dan jalan para ulama hadits (Ahli Hadits). Al-Ghazālī memang sangat lemah dalam ilmu hadits. Ini bisa dilihat dari salah satu karya besarnya Ihya Ulum al-Din. Seperti kata Ibn Taimiyah, dalam kitabnya itu, al-Ghazālī seringkali menggunakan hadits-hadits dhoif (lemah) dalam mendukung teori tasawufnya.[16]

Kritikan Ibn Taimiyah memang benar adanya.[17] Namun, di lain sisi, sebagaimana juga Ibn Taimiyah [18] kita juga harus bijak bersikap terhadap al-Ghazālī , sebab kemungkinan besar memang al-Ghazālī pada masa-masa sebelumnya tidak begitu intens bersentuhan dengan ilmu hadits. Hal ini bisa dimengerti, karena faktor dan kebutuhana saat itu memang lebih kepada teologi dan filsafat.

Di akhir hayatnya itulah, beliau benar-benar ingin mencurahkan hidupnya mempelajari dan mendalami ilmu hadits. Menariknya, kitab hadits yang dipegangnya ketika meninggal adalah kitab Shahih Bukhari, sebuah kitab yang di dalamnya tidak terdapat hadits dhoif. Kitab yang oleh para ulama hadits disebut sebagai kitab besar yang nilainya (validitas/keshahihannya) paling tinggi setelah al-Quran dan hadits.[19]

Kalau saja al-Ghazālī diberi umur lebih, kemungkinan khazanah keislamannya akan sangat luar biasa. Dia mungkin akan menjadi ahli hadits yang mashur, dan menulis sebuah kitab mengenai ilmu hadits.

B.Karya-karya Al-Ghazālī

Al-Ghazālī dikenal sebagai sosok intelektual multidimensi dengan penguasaan ilmu multidisiplin. Hampir semua aspek keagamaan dikajinya secara mendalam. Aktifitasnya bergumul dengan pengetahuan berlangsung dan tidak pernah surut hingga ajal menjemputnya. Tidak heran jika berbagi gelar disandingkan kepadanya. Ia dikenal dengan Hujjatul Islam (Pembela Islam), juga ‘Alim al-Ulama’ (doktor keislaman) dan Warits al-Anbiya’ (pewaris para Nabi).[20]

Sebagai tokoh besar al-Ghazālī mempunyai tulisan-tulisan yang cukup banyak. Ali al-Jumbulati.[21]menyebutkan karya al-Ghazālī sebanyak 70 buah, sementara menurut Abdurrahman Badawi dalam bukunya Muallafah Al-Ghazālī menyebutkan karya al-Ghazālī mencapai 457 judul. Al-Washiti dalam al-Thobaqot al-‘Aliyah fi Manaqib al-Syafi’iyah menyebutkan 98 judul buku. Musthofa Ghollab menyebut angka 228 judul buku. Al-Subki dalam al-Thobaqot a-Syafi’iyah menyebut 58 judul buku. Thasy Kubro Zadah dalam Miftah al-Sa’adah wa Misbah al-Siyadah menyebut angka 80 judul.[22] Michael Allard, seorang orientalis barat [23], menyebutkan angka 404 judul. Sedangkan Fakhruddin al-Zirikli dalam al-‘A’lammenyebut kurang lebih 200 judul buku. Kitab tersebut terdiri dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Menurut Waryono Abdul Ghafur, periodesasi kronologis penulisan karya al-Ghazālī , secara garis besar dibagi menjadi dua; Periode Baghdad dan sebelumnya, serta periode pasca Bagdad sampai meninggal. Karya tulis yang dihasilkan pada periode Baghdad dan sebelumnya adalah; Mizan al-‘Amal, al-‘Iqtisad fi al-I’tiqad, Mahkan Naza fi al-Manthiq, al-Musfazhiri fi al-Rad ‘ala al-Batiniyyah, Hujjat al-Haq, Qawasim al-Batiniyyah, Jawab Mafsal al-Khilaf, al-Durj al-Marqum bi al-Jadawil, Mi’yar al-‘Ilmi, Mi’yar al-‘Uqul, Maqasid al-Falasifah,Tahafut al-Falasifah, al-Mankhul fi al-Ushul, al-Basit, al-Wasit, al-Wajiz, Khulasaf al-Mukhtasar, Qawa’id al-Qawa’id, ‘Aqaid al-Sughra, Ma’khaz al-Khilaf, Lubnab al-Nazar, Tahsin al-Ma’khadh, al-Mabadi wa al-Ghayat, Muqaddamat al-Qiyas, Shifa al-Ghali/’Alil fi al-Qiyas wa al-Ta’wil, al-Lubab al-Muntakhal fi al-Jidal dan Ithbat al-Nazar

Adapun karya tulis yang dihasilkan periode pasca Baghdad sampai meninggal adalah; al-Risalah al-Qudsiyyah, Ihya ‘Ulum al-Din, al-Rad al-Jami’ li Ilahiyat Isa bi Sharih al-Injil, Kimiya al-Sa’adah, al-Maqasad al-Asna fi Asma’ Allah al-Husna, al-Madnun bihi ‘ala Ghair Ahlih, al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk, Bidayat al-Hidayah, Mafsal al-Khilaf fi Usul al-Din, Jawahir al-Quran, al-Arba’in fi Usul al-Din, Asrar al-Ittiba’ al-Sunnah, al-Qistas al-Mustaqim, Asrar Mu’amalat al-Din, Faysal al-Tafriqah bayn al-Islam wa al-Zanadiqah, al-Munqiz min al-Dhalal, Qanun al-Ta’wil, al-Risalah al-Laduniyyah, al-Hikmah fi Makhluqat Allah, al-Mustasfa fi ‘ilmi al-Ushul, al-‘Imla ‘an Mushkil al-Ihya, Ma’arij al-Quds, Misykat al-Anwar, al-Darurah al-Fakhirah fi Kasyf ‘Ulum al-Akhirah, Mi’raj al-Saliqin, Tabliis Iblis, Ayyuha al-Walad, Kitab al-Akhlaq al-Abrar wa al-Najah min al-Shar, al-Gayah al-Quswa, Iljam al-‘Awam ‘an ‘Ilm al-Kalam dan Minhaj al-‘Abidin.[24]

Jika diklasifikasikan sesuai dengan dengan bidang ilmu pengetahuannya, antara lain : Teologi Islam (ilmu kalam), hukum Islam (fikih), tasawuf, filsafat, akhlak dan autobiografi. Sebagaian besar karangannya itu ditulis dalam bahasa Arab dan Persia[25]. Kitab-kitab itu antara lain [26]:

1. Bidang Teologi

a. Al-Munqidh min adh-Dhalal (penyelamat dari kesesatan) kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan.

b. Al-Iqtishad fi al-I`tiqad (modernisasi dalam aqidah)

c. Al ikhtishos fi al ‘itishod (kesederhanaan dalam beri’tiqod)

d. Al-Risalah al-Qudsiyyah

e. Kitab al-Arba'in fi Ushul ad-Din

f. Mizan al-Amal

g. Ad-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf Ulum al-Akhirah

2. Bidang Tasawuf

a. Ihya Ulumuddin(Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), merupakan karyanya yang terkenal. menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Kitab ini merupakan karyanya yang terbesar selama beberapa tahun ,dalam keadaan berpindah-pindah antara Damakus, Yerusalem, Hijaz, Dan Thus yang berisi panduan fiqh,tasawuf dan filsafat.

b. Kimiya as-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan)

c. Misykah al-Anwar (The Niche of Lights /(lampu yang bersinar), kitab ini berisi pembahasan tentang akhlak dan tasawuf.

d. Minhaj al abidin (jalan mengabdikan diri terhadap Tuhan)

e. Akhlak al abros wa annajah min al asyhar (akhlak orang-orang baik dan kesalamatan dari kejahatan).

f. Al washit (yang pertengahan) .

g. Al wajiz (yang ringkas).

h. Az-zariyah ilaa’ makarim asy syahi’ah (jalan menuju syariat yang mulia)

3. Bidang Filsafat

a. Maqasid al-Falasifah (tujuan para filusuf), sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat

b. Tahafut al-Falasifah, buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rusd dalam buku Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence).

4. Bidang Fiqih

a. Al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul

b. Al mankhul minta’liqoh al ushul (pilihan yang tersaing dari noda-noda ushul fiqih).

c. Tahzib al ushul (elaborasi terhadap ilmu ushul fiqiha).

5. Bidang Logika

a. Mi`yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge/ kriteria ilmu-ilmu).

)

)

b. al-Qistas al-Mustaqim(The Just Balance)

c. Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq (The Touchstone of Proof in Logic)

d. Al-ma’arif al-aqliyah (pengetahuan yang nasional)

e. Assrar ilmu addin (rahasia ilmu agama)

f. Tarbiyatul aulad fi islam (pendidikan anak di dalam islam)

Dan beberapa karya-karya lain yang tidak termasuk dalam ke-5 bidang tersebut seperti : Al hibr al masbuq fi nashihoh al muluk (barang logam mulia uraian tentang nasehat kepada pararaja). Syifa al qolil fibayan alsyaban wa al mukhil wa masalik at ta’wil (obat orang dengki penjelasan tentang hal-hal samar serta cara-cara penglihatan ), Yaaqut at ta’wil (permata ta’wil dalam menafsirkan al qur’an) dan lain-lain .[27]

Al-Ghazālī menggunakan bahasa dan metode yang berbeda dalam menulis sebuah kitab berdasarkan objek yang dihadapinya. Jika kitab itu ditulis untuk kalangan awam, maka bahasa dan metodenya berbeda dengan kitab yang ditulis untuk kalangan khawas, kalangan filosof, dan yang semisalnya. Karenanya, tidaklah mengherankan bila antara satu kitab dengan kitab lainnya yang ditulis al-Ghazālī terdapat perbedaan-perbedaan.

C.Latar Belakang Sosio-Historis

Lahirnya berbagai pemikiran dan gagasan dari sosok besar al-Ghazālī yang kemudian memberi warna bagi corak intelektualitas di dunia Islam, tidak dapat dipisahkan dari kondisi atau setting sosio-historis yang melingkupinya.

Diperkirakan bahwa, periode masa munculnya al-Ghazālī berlangsung pada periode Abbasiyah kedua (1055 M). Pada saat menjelang kelahirannya, pengaruh Dinasti Abbasiyah sudah tidak begitu dominan dan bahkan sudah sangat lemah. Keberadaan khalifah tidak lebih dari sekedar simbol spiritual kepemimpinan Islam Sunni, sebagaimana yang dikutip dari bukunya Philip K. Hitti, History of the Arabs. Kekuasaan yang mendominasi berada di tangan Dinasti Saljuk. Wilayah kekuasaanya meliputi; Khurasan, Rayy, al-Jibal, Irak, al-Jazirah, Persia, dan Ahwaz.[28]

Montgomery Watt menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan kerajaan Abbasiyah rapuh yaitu : 1) lemahnya sistem kontrol dan kendali sesudah makin luasnya wilayah kerajaan, 2) makin meningkatnya ketergantungan kerajaan pada tentara bayaran dan 3) sistem manajemen keuangan yang tidak efesien.

Kekuasaan Saljuk mencapai puncaknya pada masa Malik Syah (putra Alparslan, w 1092) yang kekuasaan membentang dari Asia tengah dan perbatasan Hindia hingga Laut Tengah, dan dari Kaukasus dan Laut Aral hingga Teluk Persia dengan sedikit kekecualian kontrol atas kota Makkah dan Madinah, dengan wazirnya yang terkenal Nizam Al-Muluk (1063-1092). Walaupun sepanjang pemerintahannya, kedaulatan Saljuk banyak mencurahkan perhatiannya pada aktifitas-aktifitas politik dan militer, para penulis geografi dan sejarah muslim umumnya mengatakan bahwa sumbangan positif dinasti ini ke dalam sejarah dan peradaban Islam adalah pendirian perguruan-perguruan (madrasah) untuk perguruan tinggi.

Sebelumnya, pendidikan Islam tidak diselenggarakan pada suatu tempat khusus secara terpadu, melainkan hanya dilaksanakan di masjid-masjid, rumah-rumah dan sebagainya. Pernyataan bahwa dinasti ini mempelopori tumbuh kembangnya tradisi pendidikan bertaraf tinggi dalam dunia Islam, dapat didukung dengan fakta historis. Saljuk banyak berhubungan dengan persoalan-persoalan dalam bidang keilmuan dan teknologi.

Al-Ghazālī sendiri dalam bidang keilmuwan, mendapatkan kedudukan dan reputasi yang tinggi dalam dinasti ini.Al-Ghazālī bahkan dikenal sebagai pembela ilmiah dinasti ini. Memang di satu sisi, pendidikan pada masa ini mengalami kemajuan namun di sisi lain dalam bidang pemikiran, masa itu merupakan masa saat dunia Islam diselimuti oleh silang pendapat dan pertentangan. Masing-masing kelompok, aliran dan fraksi mengklaim diri mereka sebagai yang benar."Masing-masing kelompok bangga dengan anutannya sendiri".

Kelompok-kelompok tersebut antara lain :

1. Para teolog (mutakallimun) yaitu kelompok orang yang mengaku sebagaigolongan rasionalis.

2. Penganut Kebatinan (batiniyyah), yaitu kelompok orang yang mengklaimdiri sebagai pemegang pengajaran (ta'lim) dan yang menghususkan diripada adopsi ajaran imam yang suci.

3. Kelompok filsuf, yaitu kelompok orang yang mengklaim diri sebagai pemilik logika dan penalaran demonstratif.

4. Golongan sufi, yaitu mereka yang mengaku sebagai kelompok elit yangterhormat dan yang bisa menyaksikan dan menyingkap kebenaran hakiki.

Namun yang perlu dicatat bahwa para tokoh aliran tersebut, yang kadang dilakukan oleh penguasa, secara sadar memang telah menanamkan rasa fanatisme golongan kepada masyarakat. Penguasa yang ada cenderung untuk menanamkan fahamnya kepada rakyat bahkan kadang dengan paksaan sehingga menambah suasana fanatisme dan permusuhan diantara aliran.

Bahkan disebutkan bahwa polemik pemikiran antara kaum agamawan dan filsuf mencapai puncaknya, sehingga sulit diredam, dan ada kecenderungan mengganggu stabilitas kehidupan keagamaan kaum awam. Al-Ghazālī sangat khawatir, Khususnya terhadap kaum filsuf. Mereka yang mendasarkan argumen-argumennya pada karya-karya para filsuf Yunani, giat melontarkan pemikiran-pemikiran distortif ke tengah publik. Pikiran masyarakat teracuni, perundang-undangan terancam lengser, karena wacana-wacana mereka berpretensi menggeser eksistensi dan peran agama. Hal itu terjadi karena dua sebab, yaitu kelambanan dan keengganan dari para ulama untuk memberikan counter terhadap mereka dan terburu-burunya kaum awam dalam mendebat argumentasi-argumentasi mereka tanpa menguasai sama sekali disiplin-disiplin yang dipunyaikaum filusuf.

Al-Ghazālī juga mewarisi ketegangan yang diwarisi oleh munculnya dikotomi ”ulama’ batin”, suatu istilah yang ditujukan kepada para sufi dan”ulama’ zahir” yang disandangkan pada fuqaha. Juga antara para sufi dan paraahli kalam, sehubungan munculnya para sufi yang terpesona dengan pengalaman-pengalaman mistik tertentu dan mengeluarkan kata-kata ganjil yang dikenal dengan ”al-syatahiyah al-shufiyah”.

Akibatnya, kaum sufi makin jauh dari para fuqaha maupun mutakallimin serta tenggelam dalam alam emosi spiritual yang berlebihan dan sebagai eksesnya banyak diantara mereka yang mengabaikan batas-batas syari’ah. Sebaliknya ulama zahir (fuqaha) dan mutakallimin hanya sibuk dalam rumusan-rumusan fiqih dan ilmu kalam yang kering dari nuansa-nuansa spiritual. Lebih dari itu, dikalangan ulama sufi ada yang mengembangkan konsep dan pemikiran mistik (hubungan manusia dengan Tuhan) lebih jauh lagiseperti konsep fana, ittihad, ittishal, hulul, wushul, dan wahdat al-wujud yang ditandai dengan beberapa kecendrungan metafisis.

Karena ketegangan-ketegangan yang terjadi dikalangan para sufi, baik yang bersifat internal maupun eksternal yaitu para sufi dan ulama zahirbaik para fuqaha dan mutakallimin, hal itu menyebabkan buruknya citra tasawuf dimataummat, maka sebagian tokoh sufi melakukan usaha-usaha pembersihan tasawuf.Usaha ini memperoleh kesempurnaan di tangan Al-Ghazālī yang kemudian melahirkan tasawuf ”sunni”.

Pertentangan-pertentangan pemikiran antara ulama zahir dan batin diatas memang pada akhirnya dapat dirukunkan oleh Al-Ghazālī dengan jalan memadukan antara ajaran ulama' zahir yang berada pada daratan syariah danulama batin yang cenderung menekankan daratan hakikat. Kepada ahli hakikat, Al-Ghazālī menyerukan agar pengalaman tasawuf tetap mengindahkan batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum syari’at. Sebaliknya kepada ahli syari’at Al-Ghazālī menyerukan pula supaya pengalaman-pengalaman syari’at memperhatikan pula aspek-aspek batin dan keakhiratan dari agama. Dengan demikian ada keharmonisan dalam penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keislaman dalam beragama.

Selain itu umat mengalami kemiskinan intelektual, spiritual dan moral. Disorientasi kehidupan telah melanda ummat, sehingga tarikan segi-segi keduniaan dalam berbagai aspek kehidupan telah banyak mengalahkan segi-segi keakhiratan. Karena itu pada bidang agama yang menuntut pengalaman dan penghayatan secara intens, tidak jarang justru dimanfaatkan orang untuk mencari popularitas, pangkat dan jabatan disekitar pusat kekuasaan. Dalam bidang budaya dan ilmu, walaupun ada kemajuan namun bila ditinjau dari segi kejiwaan dan niat agama ternyata sangat jauh dari norma dan ajaran Islam yang sebenarnya. Dengan kata lain, kemajuan yang didapat tidak dibarengi dengan kemajuan spiritual,norma dan agama. Sebab motivasi orang yang mengembangkan ilmu maupunbudaya pada umumnya hanya untuk mencari keuntungan duniawi dan melaikan aspek ukhrawi. Bahkan kenyataan ini ternyata menimpa diri Al-Ghazālī ,sebagaimana diakuinya sendiri.

Pada saat kondisi politik dan stabilitas dalam Dinasti Saljuk sempat terganggu karena suatu gerakan politik berkedok agama batiniyyah. Gerakan yang merupakan pecahan dari sekte Shi’ah Isma’iliyyah yang berasal dari Bani Fatimiyah di Mesir ini di pimpin oleh Hasan as-Sabah. Daerah pusat gerakannya berada di Alamut (utara Quzwin). Dalam melakukan usahanya, gerakan ini tidak segan-segan melancarkan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh saljuk dan ulama yang dianggap menghalangi gerak langkah mereka. Salah satu korbannya yang terbesar ialah Nizam al-Mulk, yang terbunuh pada 1092 M. Gerakan ini baru dapat dihancurkan oleh tentara Tartar dibawah kepemimpinan Hulagu pada 1256 M [29]

Ketika dinasti Saljuk sudah mundur dan lemah kekuatan politik serta goyahnya stabilitas nasional, Al-Ghazālī hidup dan berjihad menegakkan kembali nilai-nilai keislaman diri ummat. Dengan demikian tidak mengherankan apabila latar belakang kondisi sosial budaya diatas mewarnai pemikiran dan perjuangan.Yang jelas, pada masa kehidupan dan perjuangannya, kondisi ummat telah mengalami kemunduran dalam berbagai aspeknya.

Al- Ghazali juga sempat mengalami satu peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, yaitu perang salib (Crusade)tahun 1099. Pasukan Salib membantai hampir semua kaum Muslim dan Yahudi. Sekitar 30 ribu orang dibantai di Jerussalem, sehingga di Masjid al-Aqsha terjadi genangan darah setinggi mata kaki. Pada masa itu al- Ghazali lebih menekankan jihad al-nafs (jihad melawan hawa nafsu) dalam kitabnya Ihya’ Ulum al-Din. Ia tidak membahas jihad secara fisik (qital). Hal itu dimaksudkan bahwa buku ini disiapkan al-Ghazālī untuk melakukan reformasi intelektual dan moral kaum muslim dalam perspektif yang lebih luas dari sekedar masalah Perang Salib ketika itu.[30]

Ada beberapa ulama dan ilmuwan yang semasa dengan al-Ghazālī antara lain, Umar bin Ibrahim al-Khayyam al-Naisaburi (w. 515 H) penyair ulung sekaligus filsuf dan pakar astronomi, al-Hariri (446 H- 516 H) penyair dan sastrawan, al-Maidani al-Naisaburi (w. 518 H) ahli satra bahasa, Abd al-Karim bin Hawazan al-Naisaburi yang terkenal dengan al-Qushairiyyah (446 H-986 H) ahli tasawuf, dan Imam Haramain Abu al-Ma’ali Abd al-Mulk bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini (419 H) pengikut mazhab al-Shafi’i yang mendirikan perguruan tinggi al-Nizamiyyah di Naisabur, sekaligus pernah menjadi guru al-Ghazālī .[31]

Sedangkan di sisi ekonomi, al-Ghazālī lahir di tengah masyarakat Islam yang cukup makmur. Hal inilah yang cukup mempengaruhi dunia keilmuan kembali mengalami masa kebangkitan dan berkembang cukup pesat, baik di bidang keagamaan maupun ilmu umum. Aliran dan kepercayaan membuat perkembangan ilmu pengetahuan berjalan secara paralel sebagai wujud dari tingginya tingkat budaya masyarakat yang plural.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial politik dan keilmuan teologis yang merupakan setting historis yang melatarbelakangi seorang al-Ghazālī . Namun, tentu saja lingkungan pertama yang membentuk “kesadaran” al-Ghazālī adalah lingkungan keluarganya sendiri.

D.Pengaruh al-Ghazālī Terhadap Perkembangan Dunia Islam

Samuel M. Zwemer mengatakan, ada empat orang yang paling besar jasanya terhadap Islam, yaitu Nabi Muhammad, Imam Bukhari sebagai pengumpul hadith yang paling masyhur, Imam Asy’ari sebagai teolog terbesar dan menantang rasionalisme, dan imam al-Ghazālī sebagai “reformer” dan sufi. Al-Ghazālī seorang penyelamat tasawuf dari kehancuran yakni dengan mengintegrasikannya dengan fiqh dan kalam sehingga menjadi ajaran Islam yang utuh serta telah meninggalkan pengaruh begitu luas atas sejarah Islam.

Bahkan selama ia masih hidup. Kuliah-kuliah al-Ghazālī dan karya-karyanya diterima secara luas. Hal itu menyebabkan ajaran-ajaran al-Ghazālī terkenal, ketika al-Ghazālī masih hidup, di kalangan komunitas muslim yang berbahasa Arab, baik di Timur dan di Barat. Sekalipun sudah hampir seribu tahun al-Ghazālī meninggalkan kita, namun ilmunya, tetesan kalam buah penanya mengekal abadi. Sampai kini masih sangat berpengaruh karena diperlukan dan ditelaah oleh umat manusia dari berbagai bangsa dan agama.[32]

Tokoh al-Ghazālī yang menjadi fokus pembahasan menempati kedudukan yang unik dalam sejarah agama dan pemikiran Islam karena kedalaman ilmunya, keorisinilan pemikirannya, dan kebenaran pengaruhnya di kalangan Islam. Di samping ahli agama, pendidikan dan hukum Islam, ia juga memiliki ilmu yang luas tentang filsafat, tasawuf, akhlak, dan masalah kejiwaan serta spiritualitas Islam. Di belahan timur dunia Islam ia amat berpengaruh bagi masyarakat Islam Sunni dan memperoleh sukses dalam memimpin mereka, sedangkan di Barat dunia Islam pengaruhnya tidak kecil. Sampai sekarang pengaruh al-Ghazālī masih terus ada di seluruh dunia Islam.[33]

Di Timur al-Ghazālī mendapat sukses di bidang pembaharuan mental dan spiritual umat, sehingga pendapat-pendapatnya merupakan aliran yang penting dalam Islam. Bukunya Ihyā ‘Ulūm al-Dîn adanya bukti dari adanya usaha tersebut. Pada waktu itu juga, ia berjasa dalam membela agama Islam dan umatnya dari pengaruh negatif pemikiran filsafat Yunani, ilmu Kalam, dan aliran kebatinan. Dengan pembelaannya itu, ia berhasil memperbaiki keadaan masyarakat Islam, dari pemujaan akal atas agama, menjadi ketaatan kepada Allah SWT, yaitu dalam arti hukum syariat menguasai akal dan akhlak manusia sehingga kebahagiaan dapat dicapai. Berdasarkan keterangan di atas , maka tidak salah apabila orang menjuluki al-Ghazālī sebagai hujjat al-Islām (pembela agama Islam), Zain al-Dîn (permata agama Islam) dan Mujaddid (Pembaharu)

Karena al-Ghazali telah menyatukan semula syariat, tasawuf dan tauhid yang sudah terpisah-pisah. Gabungan tiga bidang ilmu yang dibuat dalam Al Quran dan Hadis oleh Allah dan Rasul terpecah-pecah dalam beberapa kurun kemudian. Lalu tanggungjawab Allah dan Rasul-lah membetulkan semula kerusakan dengan cara menghantar orang-Nya selaku mujaddid.

Menurut Fazlur Rahman, al-Ghazali telah melakukan pembaharuan dalam tasawuf. Pembaharuan yang dilakuka adalah mengintegrasikankesadaran tasawuf dengan syariat yang telah dimulai pada pertengahankedua abad ketiga hijriah dengan tokoh-tokoh seperti al-Kharraz dan al-Junaid dan gerakan ini mencapai puncaknya dibawa komando al-Ghazali yang selanjutnya sangat menentukan perkembangan pemikiran Islam.[34]

Upaya al-Ghazali mendamaikan antara tasawuf dan fikihi yang bercorak sunni mendapat ambutan yang sangat baik dari masyarakat Islam, terbuktidengan menyebarnya tasawuf keberbagai daerah Islam dan menjamurnya tarekat diberbagai daerah Islam.[35]Dengan langkah perdamaian al-Ghazali ini ketegangan antara fukaha dan sufi dapat diredamkan dan sejak saat ituseorang tokoh teolog besar adalah seorang sufi besar pula.

Awal munculnya pemikiran tasawuf al-Ghazali dapat dilihat dari dua faktor, pertama, faktor intern, yaitu segala potensi dan pengalamanyang ada pada al-Ghazali dan kedua, faktor eksteren, yaitu segala sesuatu yang ada diluar diri al-Ghazali yang dapat mempengaruhi pemikirannya dalam tasawuf, dalam hal ini adalah keadaan sosial politik yangberkembang pada masa itu. Pengetahuan secara teoritis tentang tasawuf telah dimiliki olehal-Ghazali, yang semasa kanak-kanaknya telah berguru pada Yusufal-Nasaj (wafat 487 H) di Tus dan al-Farmadhi (wafat 477 H) diNisapur. Selain itu al-Ghazali dikenal sebagai seorang yang cerdas, luas cakrawalanya, kuat hafalannya, jauh dari keraguan, sekaligus mendalam dalam memahami makna-makna secara jeli.[36]Ia juga seorang yang kritis, gemar menyelidiki sesuatu karena sikap skeptisnya untuk melepaskandiri dari belenggu taklid.[37]Unsur-unsur kepribadian al-Ghazali ini cukup untuk membekalinya dalam pencariannya terhadap hakekat kebenaran.

Di belahan barat dunia Islam, tulisan al-Ghazālī tidak saja mempengaruhi pemikir Islam seperti Ibn Rusyd, tetapi juga mempengaruhi para pemikir Kristen dan Yahudi seperti Thomas Aquinas dan Blaise Puscal,[38]dan filsuf-filsuf Barat lainnya, sebagaimana diakui oleh Asim Palaeros, banyak persamaannya dengan al-Ghazālī dalam pendiriannya, bahwa pengetahuan-pengetahuan agama tidak diperoleh dari akal pikiran tetapi harus hati dan rasa.[39]

Al Ghazali juga sering disebut sebagai Pembuktian Islam, Hiasan keimanan, atau Pembaharu agama. Dalam buku berjudul Historiografi Islam Kontemporer disebutkan, seorang penulis bernama Al Subki dalam bukunya yang berjudul Thabaqat Al Shafiyya Al Kubrapernah menyatakan, “Seandainya ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka manusianya adalah Al Ghazali.” Hal ini menunjukkan tingginya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang dimiliki Al Ghazali.

Pengaruh Al Ghazali baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan memang sangat besar. Karya-karya maupun tulisannya tak pernah berhenti dibicarakan hingga saat ini. Pengaruh pemikirannya tidak hanya mencakup wilayah di Timur Tengah tetapi juga negara-negara lain termasuk Indonesia dan negara barat lainnya. Para ahli filsafat barat lainnya seperti Rene Descartes, Clarke, Blaise Pascal, juga Spinoza juga mendapatkan banyak pengaruh dari pemikiran Al Ghazali

Kebanyakan orang-orang mengenal pemikiran Al Ghazali hanya dalam bidang teologi, fiqih, maupun sufisme. Padahal dia merupakan seorang ilmuwan yang hebat dalam bidang ilmu biologi maupun kedokteran. Dia telah menyumbangkan pemikiran dan jasa yang besar dalam bidang kedokteran modern dengan menemukan sinoatrial node (nodus sinuatrial) yaitu jaringan alat pacu jantung yang terletak di atrium kanan jantung dan juga generator ritme sinus. Bentuknya berupa sekelompok sel yang terdapat pada dinding atrium kanan, di dekat pintu masuk vena kava superior. Sel-sel ini diubah myocytes jantung. Meskipun mereka memiliki beberapa filamen kontraktil, mereka tidak kontraksi.

Penemuan sinoatrial node oleh Al Ghazali ini terlihat dalam karya-karyanya yang berjudul Al-Munqidh min Al-Dhalal, Ihya Ulum Al Din, dan Kimia Al-Sa'adat. Bahkan penemuan sinoatrial node oleh Al Ghazali ini jauh sebelum penemuan yang dilakukan oleh seorang ahli anatomi dan antropologi dari Skotlandia, A. Keith dan seorang ahli fisiologi dari Inggris MW Flack pada tahun 1907. Sinoartrial node ini oleh Al Ghazali disebut sebagai titik hati.

Dalam menjelaskan hati sebagi pusat pengetahuan intuisi dengan segala rahasianya, Al Ghazali selalu merumuskan hati sebagai mata batin atau disebut juga inner eye dalam karyanya yang berjudul Al-Munqidh min Al-Dhalal yang diterjemahkn oleh C. Field menjadi Confession of Al Ghazali. Dia juga menyebut mata batin sebagai insting yang disebutnya sebagai cahaya Tuhan, mata hati, maupun anak-anak hati. Kalu titik hati Al Ghazali dibandingkan dengan sinoartrial node, maka akan terlihat bahwa titik hati sebenarnya mempunyai hubungan erat dengan sinoartrial node. Dia menyebutkan bahwa titik hati tersebut tidak dapat dilihat dengan alat-alat sensoris sebab titik tersebut mikroskopis. Para ahli kedokteran modern juga menyatakan sinoartrial node juga bersifat mikroskopis.

Al Ghazali menyebutkan titik hati tersebut secara simbolis sebagai cahaya seketika yang membagi-bagikan cahaya Tuhan dan elektrik. Menurut gagasan modern, dalam satu detik, sebuah impuls elektrik yang berasal dari sinoartrial node mengalir ke bawah lewat dua atria dalam sebuah gelombang setinggi 1/10 milivolt sehingga otot-otot atrial dapat melakukan kontraksi.Pada era modern ini para ahli anatomi menyatakan pembentukan tindakan secara potensial berasal dari hati, yaitu kontraksi jantung yang merupakan gerakan spontan yang terjadi secara independen dalam suatu sistem syaraf. Dia juga menyatakan bahwa hati itu merdeka dari pengaruh otak dalam karyanya yang berjudul Al-Munqidh min Al-Dhalal.

Para pemikir modern banyak yang mengatakan, suatu tindakan kadang terjadi melalui mekanisme yang tak seorang pun tahu mengenainya. Namun Al Ghazali mengatakan, tindakan yang terjadi melalui mekanisme yang tak diketahui tersebut sebenarnya disebabkan oleh sinoartrial node. Dia juga menyatakan penguasa misterius tubuh yang sebenarnya adalah titik hati tersebut, bukanlah otak.

Al Ghazali tidak hanya menggambarkan dimensi fisik sinoartrial node tetapi dia juga menggambarkan dimensi metafisik dari sinoartrial node. Hal ini jauh berbeda dengan pandangan para pemikir sekuler yang hanya mampu menggambarkan sinoartrial node secara fisik semata. Secara metafisik, Al Ghazali menggambarkan sinoartrial node sebagai pusat pengetahuan intuitif atau inspirasi ke-Tuhanan yang bisa berfungsi sebagi peralatan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada hambanya. Namun orang yang bisa memfungsikan sinoartrial node hanyalah orang yang telah mencapai penyucian diri sendiri atau orang yang sangat beriman kepada Allah SWT.

Dalam literature Barat, al-Ghazali ditempatkan sejajar dengan St. Agustinus, filosof Kristen yang mengarang buku the city of god. Bahkan orientalis H.A.R. Gibb selain menempatkan al-Ghazali sejajar dengan St. Agustinus, al-Ghazali juga disetarakan kedudukannya dengan Martin Luther, pembaharu agama Kristen.[40]Di Eropa Barat, Ghazali mendapat perhatian besar, tak sedikit orang Barat yang memberikan penghargaan kepadanya. Filosof asal Prancis Renan, Pujangga-pujangga Cassanova, Carra de Vaux, adalah orang-orang yang kagum terhadap al-Ghazali.[41]

Masuknya pengaruh filsafat al-Ghazali di benua Eropa tidak bisa dipisahkan dari adanya pengaruh filsafat Ibn Rusyd yang lebih dulu masuk eropa. Pada abad pertengahan, Eropa dikuasai gereja. Gereja yang mengatasnamakan “wakil Tuhan” bertindak tidak manusiawi dan mengekang rasio. Keadaan semacam ini membuat para ilmuwan Eropa menolak dominasi gereja. Alat yang dipakai para ilmuwan saat itu adalah filsafat Ibn Rusyd. Begitu hebatnya pengaruh Ibn Rusyd sampai-sampai di Eropa ada kelompok Averoesme. Ketika gejolak perkembangan Averoesme sedang menjalar di Eropa pada abad pertengahan, gereja menggunakan Tahafut al-Falasifah sebagai pembendungnya. Alexander Hales, seorang pendeta ternama, adalah orang yang paling mashur dalam membelokkan Averoesme kepada filsafat al-Ghazali. Bahkan Santo Thomas Aquines sebagai pemuda Ibn Rusyd dalam beberapa kritiknya terhadap orang yang dipujanya tersebut tidak sedikit ia mendapatkan ilham dari al-Ghazali.

Ketidakgentarannya dalam mencari kebenaran melalui kegandrungannya pada ajaran-ajaran tasawuf banyak pula mendatangkan kritikan dan pertentangan di kalangan Mutakallimin, baik ketika al-Ghazālī masih hidup maupun setelah meninggalnya. Di Andalusia, seorang Qadhi dari Cordoba, Abu Abdullah Muhammad bin Hamdin, menyalahkan karangan-karangan al-Ghazālī . Para Qadhi di Spanyol pada umumnya menerima pengutukan itu, hasilnya seluruh karya-karya al-Ghazālī dibakar. Masyarakat dilarang memiliki karya-karya al-Ghazālī dengan ancaman sangsi hukuman mati. Termasuk di dalamnya kitab Ihya.[42]

Karya-karya al-Ghazālī pada waktu yang sama beredar juga di Afrika Utara. Sultan Marakash, Ali bin Yusuf bin Tashfin, pemimpin pada daerah tersebut adalah seorang yang berpendirian keras dan fanatik terhadap masalah-masalah Agama, menerima saran dari ulama ortodoks yang memiliki otoritas pada masa itu. Ia juga seorang fanatik mazhab Maliki dan menganggap bahwa filsafat dan teologi keduanya dapat merusak keyakinan, aqidah yang benar. Oleh karena itu, ia melarang beredarnya buku-buku al-Ghazālī dan mengeluarkan perintah agar membakar seluruh karya al-Ghazālī .[43]

Di antara pengeritik lainnya adalah Ibnu Rusyd, salah seorang filosof Spanyol. Ia menganggap al-Ghazālī tidak konsisten dalam doktrin emanasi, ia juga mengeritik karya-karya al-Ghazālī khususnya kitab Tahāfut al-Falāsifahdengan mengarang kita Tahāfut al- Tahāfut. Dia menganggap bahwa ajaran al-Ghazālī kadang-kadang merusak syari’ah, terkadang merusak filsafat, terkadang merusak keduanya. Namun juga menguntungkan keduanya. Dan masih banyak pengeritik lainnya yang memberikan perhatian khusus pada ajaran-ajaran al-Ghazālī .

Pada prinsipnya, al-Ghazālī tidak antipati terhadap filsafat. Sebab menurutnya, filsafat sama sekali tidak memiliki relasi dengan agama. Al-Ghazālī termasuk pendukung skularisasi ilmu. Hanya saja, menurutnya tidak sedikit paham/ajaran filsafat yang dapat menimbulkan efek membahayakan (afat al-‘adzimah) bagi keimanan, dan bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Sebagaimana madzhab Dzahriyyun yang mengingkari adanya Tuhan dan Thabi>’iyyun yang tidak mempercayai keberadaan dunia lain. Begitu juga ajaran illa>hiyyun yang ditransfer dari Ibnu Sina dan al-Farabi yang mengatakan bahwa jasad tidak akan menerima nikmat mapun siksaan, yang mendapatka balasan di akherat kelak hanyalah ruh. Mereka juga berpendapat bahwa alam bersifat qadim dan abadi.[44]

Kritikan yang tajam inilah yang tampaknya member kontribusi tersendiri dalam kemunduran kajian dan pemikiran filsafat dunia Islam khususnya di bagian Timur (ketika itu masuk dalam kekuasaan dinasti Abbassiyah). Sementara dibagian Barat dunia islam (wilayah dinasti Umayyah) pemikiran filsufis masih berkembang sesudah serangan al-Ghazālī . Beberapa tokoh filsuf kemudian bangkit melakukan kritikan balik kepada al-Ghazali. Salah satu diantarannya adalah Ibn-Rusyd. Ia mengarang buku tahafut al-tahafut (hancurnya kehancuran) sebagai jawaban terhadap berbagai kritik yang dilontarkan oleh al-Ghazālī . Diantara tiga kritikan paling krusial dari al-Ghazālī terhadap kaum filsuf, Ibnu Rusyd member jawaban sebagai berikut :

a.Ketika tuhan menciptakan alam bukannya dari suatu ketiadaan tetapi ketika itu telah ada sesuatu disamping-Nya yang berupa materi dasar sebagai bahan penciptaan sebagaimana ditunjukan oleh surat Hud ayat 7 dan al-Anbiya> ayat 30. Materi asal itupun bukannya berasal dari ketiadaan, tetapi dari sesuatu yang dipancarkan oleh Tuhan. Disamping itu, kata khalaqa didalam al-Qur’a>n juga menggambarkan penciptaan bukan dari tiada tetapi dari ada (misalnya surat al-Mukminun ayat 12 tentang penciptaan manusia). Menurutnya tiada tidak bisa berubah menjadi ada tetapi yang tepat adalah ada menjadi ada dalam bentuk lain. Sementara tentang keazalian alam yang dimaksud para filsuf adalah merujuk pada pengertian sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus mulai dari zaman tak bermula dengan bahan dasar yang telah ada disisi Tuhan sampai zaman tak berakhir (surat Ibrahim ayat 47-48)

b.Mengenai pernyataan al-Ghazālī bahwa filsuf berpendapat Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam, Ibn Rusyd membantah bahwa pernah ada filsuf Islam yang mengatakan demikian. Sebenarnya yang dibahas para filsuf adalah tentang bagaimana Tuhan mengetahui perincian itu. Ulasan tentang emanasi wujud diatas kiranya cukup menjelaskan persoalan ini dari kacamata filsuf.

c.Terkait dengan tuduhan bahwa Filsuf menentang ajaran kebangkitan jasmani, Ibn Rusyd mengatakan bahwa Filsuf muslim tidak menyebutkan hal itu. Ibn Rusyd kemudian balik mengkritik inkonsistensi pemikiran al-Ghazālī . Sebab, dalam Tahafut al-falasifah ia menulis bahwa dalam Islam tidak ada orang yang berpendapat adanya kebangkitan rohani saja tetapi di dalam buku lainnya ia mengatakan jika dikalangan Sufi muncul pandangan bahwa yang ada nanti ialah kebangkitan rohani. Dari sini Ibn Rusyd menilai bahwa al-Ghazālī juga tidak mempunyai argument kuat untuk menkafirkan para filsuf.

Tidak lama sesudah zaman Ibn Rusyd umat Islam di Barat mengalami kemunduran besar di bidang pemikiran rasional dan ilmiah seiring dengan runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol. Sementara umat Islam di Timur, pemikiran keagamaan lebih dikuasai oleh teologi tradisional Asy’ariyyah dan tasawuf yang kurang member leluasa bagi pengembangan pemikiran rasional.

Walaupun Al ghazali dan pemikiran nya yang kontroversi dan berbeda dengan pendapat para ulama yang lain dan hasil karyanya juga sering dikritik tetapi tetap dihormati karena dalam islam tidak menutup kemungkinan beda pendapat atau pikiran sesama muslim dipandang sebagai kewajaran, beda pendapat tersebut tidak boleh diapresiasikan sebagai permusuhan. Karena hal ini menyangkut masalah ahlaq Islamiyah (etika dalam islam) dan etika intelektual muslim yakni perbedaan pendapat dan persepsi.

[1] Mengenai tahun kelahiran al-Ghazali, dalam tarikh Hijriah, semua penulis biografi al-Ghazali sepakat, bahwa dia lahir tahun 450 H dan wafat 505 H. Namun, untuk tahun Masehi, penulis biografi berbebada pendapat dalam menetapkan tahun kelahiran al-Ghazali. Ada yang menetapkan tahun 1056 M (Hasyimsya Nasution), 1058 M (Amin Abdullah dan Hasbullah Bakry), 1059 M (Abuddin Nata), dan 1065 M (JWM. Bakker SY). Sedangkan untuk tahun wafatnya, mereka sepakat tahun 1111 M. Karena perbedaan penetapan tahun kelahiran itu, para pengkaji al-Ghazali juga berbeda dalam menetapkan usianya. Ada yang mengatakan beliau berumur 55 tahun, ada juga yang mengatakan 53 tahun. Sebenarnya, hal tersebut bisa kita maklumi, karena memang penanggalan tahun Hijriah dan Qamariyah memiliki selisih perbedaan.

[2] Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazālī , Ihya Ulum al-Din li Imam Al-Ghazālī , juz 1 (Mesir: Isa al-Bab al-Halaby, t.t), 8

[3] Abdul Khalim Mahmud, Al-Ghazālī wa Alaqat Al-Yaqin bi al-Aqli (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), 23

[4] Christian D. Von Dehsen (1999). Philosophers and Religious Leaders: Volume 2 dari Lives and Legacies. Greenwood Publishing Group. . 75.

[5] Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), 81

[6] A. Thib Raya, “Al-Ghazālī ”, Ensiklopedi Islam, vol.1, ed. Nina M. Armando, et.al., (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,2005), 203.

[7]Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, (Yogyakarta: Penerbit Navila, 2008), hal. 519.

[8]Imam al-Ghazālī , terj. Ihya Ulumuddin, bagian pertama, edisi: Biografi al-Ghazālī , Keutamaan Ilmu dan pokok-pokok Iman, (Bandung: Marja’, 2006) hal. 13.

[9]Al-Ghazālī , Al-Munqidh Min al-Dhalal, ed. ‘Abd-al-Halim Mahmud, Cet.6 (Kairo: Dar al-Nasr Li Taba’ah 1968), 75.

[10]Ibid., 14

[11] Ada perbedaan penetapan tanggal wafatnya al-Ghazali jika merujuk kalender Syamsiyah. Menurut Hasbullah Bakry, al-Ghazali meninggal tepat pada 9 Januari 1111 M. (Hasbullah Bakry, Di Sekitar Filsafat Skolastik Islam, Tintamas, Jakarta: 1978, Cet. 3, hal. 49). Informasi dari Hasbullah Bakry ini berbeda dengan Abuddin Nata dan Osman Bakar. Menurut Nata, al-Ghazali meninggal tepat tanggal I Desenber 1111 M (Lihat Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2005, Cet.1, Edisi baru, hal. 209) sementara menurut Osman Bakar, al-Ghazali meninggal tepat pada 18 Desember (lihat Osman Bakar, Hierarki Ilmu; Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Farabi, al-Ghazali dan Quthb al-Din al-Syirazi, terj. Purwanto, Mizan, Bandung: 1993, cet. Ke-3, hal. 189). Mengenai perbedaan ini, bagi penulis tidaklah terlalu signifikan. Perbedaan ini hanya dalam kalender Syamsiyah. Adapun dalam kalender Hijriah, mereka semua sepakat al-Ghazali meninggal tepat pada 14 Jumadil Akhir, dan penulis memilih kalender Hijriah untuk menghindari perselesihan.

[12] Sibawaihi, Eskatologi Al-Ghazālī dan Fazlur Rahman-Studi Komparatif Epistimologi Klasik-Kontemporer (Yogyakarta: Penerbit Islamika 2004), 39.

[13] Ibid, hal. 189. Osman Bakar tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan tradisi di sana, apakah ilmu hadits atau yang lain? Namun jika dilihat dari tulisannya, Osman Bakar dalam kesempatan yang lain dibukunya itu menyebut istilah tradisi dengan hadits. Artinya, saat itu al-Ghazali sedang benar-benar belajar hadits.

[14] Waryono Abdul Ghafur, M.Ag, Kristologi Islam; Tela’ah Kritis Kitab Rad al-Jami’ Karya al-Ghazali, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006, cet. 1, 40.

[15] Ibn Taimiyah, Dar’u al-Ta’arudh al-Aql wa al-Naql; Menghindari Pertentangan Akal dan Wahyu, terj. Munirul Abidi, M.Ag, Kutub Minar Pustaka Zamzami, Malang; 2004M/1425 H, cet. I, hal. 124

[16] Ibn Taimiyah, Naqd al-Manthiq, hal. 54, dikutip oleh Afif Muhammad, hal. 28.

[17] Untuk mengetahui kebenaran kritikan Ibn Taimiyah terhadap al-Ghazali, lihat Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din wa bidzailihi Kitab al-Mughny ‘an Hamli al-Asfar fi al-Asfar fi Takhriji Ma fi al-Ahya min al-Akhbar li al-‘Allamah Zainudin Abi al-Fadhl Abd al-Rahim bin Husain al-Iraqi, Jilid I, Dar al-Diyan li al-Turats, Cet. I, 1408 H/1987 M. Dalam kitab tersebut, Syakh Alaidrus selaku editor, membandingkan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Ihya dengan kitab al-Mughny ‘an Hamli al-Asfar fi al-Asfar karya al-Iraqi. Faktanya, memang terdapat banyak hadits dhaif di sana.

[18] Menurut al-Kilani, meskipun Ibn Taimiyah mengkritik al-Ghazali, namun beliau tetap menghormatinya. Ibn Taimiyah selalu berusaha menepis berbagai tuduhan yang dilontarkan kepadanya, dan jika [Ibn Taimiyah] menemukan suatu kesalahan yang dilakukannya, maka dia segera mencari dalih dari kondisi sekelilingnya. Jika membicarakannya, maka Ibn Taimiyah menyebut penggilan kehormatannya, Abu Hamid, dan `jika mengkritik pemikirannya, maka ia maklumi perkara-perkara yang ditemuinya selama menjelajahi terminal filsafat, ilmu kalam dan tasawuf. (Dr. Majid ‘Irsan al-Kilani, Misteri Masa Kelam Islam dan Kemenangan Perang Salib, terj. Aspe Sobari Lc dan Amaluddin, Lc, MA, Kalam Aulia Mediatama, 2007, cet. I, hal. 83)

[19] Jaluluddin Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi, Tahqiq, Abdul Wahab Abd al-Latif, al-Maktabah al-Ilmiyah, Mesir: 1972, hal. 88

[20] Hussein Bahreisj, Ajaran-ajaran Akhlaq Imam Ghozali, Surabaya, Al-Ikhlas, 1981:12

[23] Orientalis menurut sebagian sumber adalah Ilmuan barat yang memang sengaja mendalami islam dan mengkajinya dengan maksud mencari kelemahan. AdaDalam khazanah Islam dikenal istilah auksidentalisme yang pertama kali digagas oleh Hassan Hanafi

[26]Wikipedia, Ensklopedi bebas, al-Ghazali Sang Hujjatul Islam. http://id. Wikipedia.org/Wiki/Kategori: filusuf. Diakses pada tanggal 20 November 2013

[27]Hasyim Nasution, Filsafat Islam, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, tth ), hal. 155.

[28] Sibawaihi, Eskatologi Al-Ghazālī dan Fazlur Rahman-Studi Komparatif Epistimologi Klasik-Kontemporer, 32

[29] Lihat W.M. Watt, “Al-Ghazali”, The Encyclopedia of Islam, diedit oleh B. Lewis, C.H. Pellat, & J. Scacht (Leiden: E.J. Brill, 1983), II: 1039.

[30] Adian Husaini, Hegemoni Kristen-Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi(Jakarta: Gema Insani, 2006), 15.

[32] Margareth Smith, Pemikiran dan Doktrin Mistis Imam Al-Ghazālī , diterjemahkan oleh Amrouni (Jakarta: Riora Cipta, 2000),225.

[33] Yahya Jaya, Spritualisasi Islam dalam Menumbuhkembangkan Kepribadian dan Kesehatan Mental (Cet. I; Jakarta Rahama, 1994), h. 12-13.

[35] Nourouzzaman Siddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1996), hlm. 55.

[38] Ibid., h. 14.

[39] Poerwantama, dkk. Seluk-beluk Filsafat Islam(Cet.IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 168.

[40] M. Natsir. Kebudayaan Islam; Dalam Presfektif Sejarah, Editor, Endang Saefudin Anshari, Grimukti Pusaka. Jakarta, 1988, 175

[41]Yunasril Ali,. Perkembangan Pemikiran Falsafi Dalam Islam, Bumi Aksara, Jakarta: 1991, Cet. I, 70, lihat juga Hasyimsah Nasution, hal. 126-128

[42] Margareth Smith, 226.

[43] Ibid,227.

Komentar

Posting Komentar